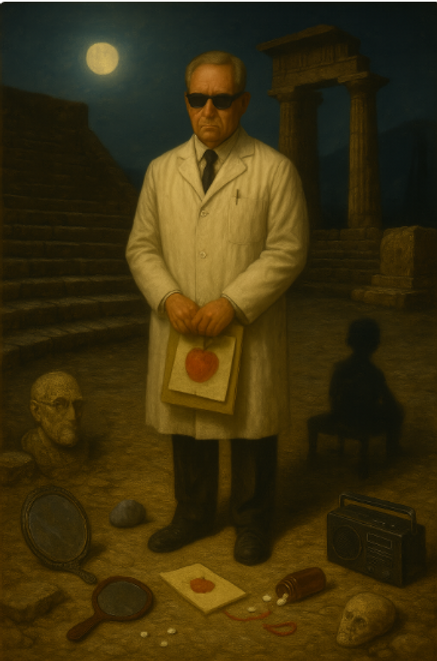

Lo Psichiatra – L’uomo che non vede

Figura senza nome, senza volto e senza memoria, lo Psichiatra rappresenta in Quella Maledetta Mela non un individuo, ma un intero sistema.

Lo incontriamo non soltanto in ambito psichiatrico ma in tutte le discipline mediche.

Lo incontriamo nelle attese infinite ai pronto soccorso, nelle risatine che si fa con le infermiere, nelle telefonate alle quali non risponde mai.

Nelle diagnosi errate o nell’assenza di diagnosi.

Lo incontriamo nei mutismi, nell’assenza di risposta, di rassicurazione, di umanità.

Poco importa se lo incontriamo nel servizio pubblico o nel sontuoso studio privato pagato da papà, o all’aperitivo con il suo macchinone.

Lui esiste. E il suo nome è Incompetenza.

Ma non si tratta di un errore occasionale. Non è distrazione. È struttura. È sistema.

È abitudine clinica fondata su gerarchie antiche, protezioni corporative e rituali di autorità che proteggono anche i peggiori tra i professionisti.

È l’uomo che si sente Dio perché può prescrivere.

È l’uomo che riduce il trauma a “inadeguato rendimento scolastico”, l’abuso a “fantasia regressiva”, la disperazione altrui a “comportamento oppositivo”.

È l’uomo che confonde il dolore con il disturbo e la verità con l’efficienza.

È l’uomo che, con la cura sbagliata, può uccidere, ma che la legge protegge sotto il manto dell’“errore tecnico”. Perché, in Italia, non esiste il reato di incompetenza.

Esiste la malasanità solo quando c’è sangue. Quando l’organo è reciso.

Ma la mente? La parola zittita? Il dolore non ascoltato? Il bambino che smette di parlare?

Quella non è prova. Non fa rumore.

Nina, otto anni, disegna mele rosse ossessivamente. Il medico non capisce. Non vede. Eppure emette sentenza. “Disturbo e pillole”.

Nessuna domanda, nessuna domanda vera.

Nessuna indagine, nessun tempo.

Solo il protocollo.

E da lì, una vita deviata, un percorso clinico che può rubare l’identità, la voce, il corpo.

Il vero crimine non è la patologia.

È l’ignoranza mascherata da scienza, la freddezza presentata come rigore, la distanza come professionalità.

È il linguaggio tecnico che cancella il linguaggio umano.

Lo psichiatra senza nome della nostra opera non è un personaggio di fantasia.

È ovunque.

È nella burocrazia che spegne l’ascolto.

Nella ricetta che sostituisce la relazione.

Nella diagnosi che viene prima dell’incontro.

La psichiatria, come tutte le scienze della cura, dovrebbe essere atto etico prima che atto medico.

Ma quando l’etica muore, resta solo il potere.

E il potere, senza responsabilità, diventa violenza autorizzata.

Lui – questo uomo senza volto, con il camice pulito e le mani sporche di omissione – è un criminale in incognito. Protetto dalla divisa, dalle carte, dai silenzi. E continuerà ad esistere finché non gli sarà chiesto di rendere conto non solo di ciò che ha fatto, ma di tutto ciò che non ha voluto vedere.

Non è un uomo cattivo nemmeno buono e non è un carnefice deliberato. È il portavoce ignaro di una disciplina che ha perso la sua voce originaria per farsi meccanismo, etichetta, prassi.

Siede composto, prescrive, classifica, ma non comprende.

Nella sua stanza ordinata, non ode il silenzio di Nina.

Davanti alle sue diagnosi, la bambina non parla: disegna ,a il simbolo lo disturba. Preferisce ignorarlo.

Il personaggio dello Psichiatra è costruito come un’allegoria vivente del modello biomedico dominante, la cui centralità nelle istituzioni cliniche moderne ha trasformato il dolore umano in un oggetto da catalogare.

Egli incarna il paradigma criticato da Allen Frances, ex presidente del DSM-IV, che ha denunciato con forza l’eccessiva medicalizzazione della vita, l’espansione artificiosa delle diagnosi e la perdita della capacità di distinguere tra sofferenza e malattia.

Lo Psichiatra del nostro dramma non è un sadico: è un uomo devoto a protocolli vuoti, convinto di fare il bene, ma incapace di cogliere il reale.

Ispirato simbolicamente anche ai ritratti deformati dell’industria descritti nel movimento della psichiatria critica, il nostro Psichiatra non ascolta ciò che è irriducibile alla griglia sintomatologica.

Non riconosce l’infanzia muta di Nina come segno, ma come errore. La bambina che ha smesso di parlare, che disegna frutti proibiti, è per lui un’anomalia da correggere, non un grido da accogliere. Le sue mani sanno scrivere dosaggi, ma non accarezzare le fratture dell’anima. Il suo sguardo è cieco davanti al trauma, perché ciò che non ha voce nel DSM non esiste.

In lui si intrecciano i limiti epistemologici della psichiatria moderna, descritti da autori come Anne Harrington e Thomas Insel: un mondo che ha investito miliardi nella neurobiologia, ma senza riuscire a “spostare l’ago” nella guarigione reale.

Il busto di Freud, che nella scenografia osserva immobile alle sue spalle, non è segno di omaggio, ma resto mummificato di un sapere rimosso.

La visione della mente come struttura attiva e dinamica, che Freud cercò di preservare abbandonando il riduzionismo neurologico, è andata smarrita.

Il nostro Psichiatra non legge più Freud, né i pazienti. Legge solo protocolli.

Dietro l’espressione assente del personaggio, dietro le mani che contano pillole come rosari, si cela una macchina impersonale che decide, semplifica, etichetta.

Non è il male, ma l’inconsapevolezza sistemica del male.

Per questo non ha nome: perché è ovunque. Nelle cartelle cliniche che trasformano il lutto in depressione, nei bugiardini che insegnano la chimica senza toccare la vita, nei camici puliti che si voltano dall’altra parte.

È il simbolo di ciò che non vede il dolore femminile se non lo riconosce nei termini maschili della diagnosi.

Nina, con i suoi disegni ossessivi di mele rosse, parla nel linguaggio simbolico che lui non conosce.

Per questo la definisce "non collaborante". Per questo, infine, la perde per sempre.

Il nostro Psichiatra non sa di essere colpevole.

E questo è ciò che lo rende pericoloso.