Quella Maledetta Mela: la psicoanalisi che ha tradito le donne

- Daniele Russo

- 1 lug 2025

- Tempo di lettura: 7 min

Aggiornamento: 2 lug 2025

Dal punto di vista clinico, quando una donna fatica a fidarsi del proprio sentire viscerale — di quella “pancia” che è intuizione, confine, desiderio — spesso è il segnale profondo di una frattura nel rapporto con la propria femminilità e con l’identità di genere. È una ferita che, non di rado, affonda le radici in esperienze precoci di trascuratezza, abuso o amore condizionato. In questi casi, un percorso autentico può diventare lo spazio in cui ritrovare la libertà di sentire, riconoscere e accogliere il piacere di essere sé stesse.

Nel silenzio arcano dell’Eden, Eva porge la mano al frutto proibito: non un atto di fragilità, ma il primo gesto radicale di coscienza, con cui l’umanità, attraverso il femminile, sceglie di conoscere e dunque di esistere.

E mangiando la mela, Eva non cade: si eleva. Attraverso quel morso lucido e silenzioso, rompe l’incanto dell’ignoranza e inaugura il dramma sublime della libertà, aprendo all’umano la via della consapevolezza e del desiderio.

Credo che da quella maledetta mela di biblica memoria a oggi non sia esistita donna che non abbia lottato per riscrivere il proprio copione.

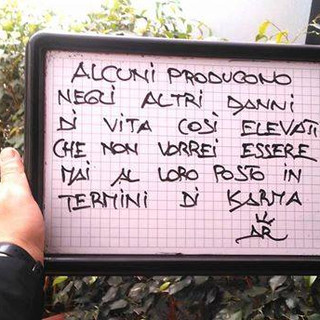

Un copione marcatamente patriarcale e maschilista imposto nei secoli da pensieri e desideri che non erano i suoi: padri, mariti, psichiatri, teologi, moralisti, tutti, a definire Eva e tutte le donne peccatrici, quindi, sbagliate da quella maledetta mela.

Persino Freud.

Per oltre un secolo, le teorie di Sigmund Freud hanno influenzato in profondità la comprensione della psiche umana.

Teorie basate, anzitutto, sulle sue osservazioni su pazienti donne.

Alcuni sostengono che inizialmente, il padre della psicoanalisi, teorizzò che i sintomi isterici delle sue pazienti derivassero da esperienze infantili di abuso sessuale. Una convinzione che prese forma nella cosiddetta teoria della seduzione.

Tuttavia, nel 1897, Freud ritrattò pubblicamente questa ipotesi, affermando che i resoconti delle pazienti non erano che fantasie inconsce, prodotti della libido, espressioni simboliche del desiderio e non della realtà. Una svolta che ha segnato una frattura decisiva nella storia della psicologia: da quel momento, i traumi narrati dalle donne furono interpretati come allucinazioni psichiche, non come esperienze vissute.

La parola della donna, ancora una volta, fu invalidata.

Florence Rush e Jeffrey Moussaieff Masson, con rigore e coraggio, hanno sfidato apertamente l’eredità freudiana, sostenendo che Freud avrebbe potuto – e dovuto – ascoltare le sue pazienti, riconoscendo la verità contenuta nei loro racconti.

Rush parla senza mezzi termini di “Freudian Cover-up”, un occultamento sistemico della verità. Masson, con The Assault on Truth, si spinge oltre: afferma che ciò che fu archiviato come “fantasia” era, in molti casi, un avvenimento traumatico realmente accaduto.

A questi nomi si affianca anche Karen Horney che non si focalizzata direttamente sul tema dell’abuso, ma critica aspramente il l maschilismo teorico freudiano ha aperto strade decisive per un nuovo modo di pensare la psicologia femminile.

D’altronde, oggi, con gli strumenti clinici più raffinati e con una maggiore consapevolezza del trauma, non appare evidente quanto Freud abbia sottovalutato ciò che oggi chiamiamo “memorie traumatiche dissociate”?

E’ possibile affermare oggi che i racconti delle pazienti di Freud non erano fantasie edipiche ma tentativi disperati di dire la verità. Di dare un nome al male ricevuto.

Non solo Freud non accoglie la verità dolente delle sue pazienti donne, ma la derubrica con imperdonabile leggerezza a menzogna, a favola isterica, a costruzione ossessiva del desiderio.

Decide di non ascoltare le donne ma di ‘interpretarle’ dentro una cornice teorica fallocentrica, in cui l’universo psichico femminile è costruito sull’assenza, sulla privazione, sulla ferita originaria di un pene mancante.

Così la donna, nella sua visione, è condannata a una struttura psichica definita dal vuoto, a un’esistenza concepita come contenitore privo di contenuto, come eco della mancanza altrui anziché voce piena di sé.

Procedendo in questo modo, anni dopo, Lacan elabora con raffinata precisione il paradosso femminile dell’ “esserlo senza averlo”: non è questione del pene, simbolo di potere e presenza, ma della funzione simbolica che esso incarna, il phallus, significante del desiderio nell’Altro. Egli afferma: «l’uomo non è senza l’avere, mentre la donna lo è senza averlo»; ossia l’uomo può rivendicare di possedere la funzione del phallus, la donna invece deve affidarsi all’essere esso, rimanendone priva.

Questo tema non è solo teorico ma clinico, attuale ed etico, perché, occorre dare finalmente spazio a una narrazione reale della psiche femminile che per troppo tempo è stata silenziata, medicalizzata, sminuita. Questa narrazione, di una donna essenzialmente menzognera e squisitamente contenitore di un contenuto, può condurre noi clinici a non vedere mai il trauma femminile ma a silenziarlo.

Nella psicoanalisi ortodossa, la negazione della realtà della violenza sessuale subita da bambine e da donne delle sue pazienti reinterpretandola come desiderio inconscio o seduzione reciproca, ha avuto effetti devastanti sulla credibilità delle vittime e sulla strutturazione stessa della diagnosi clinica.

Freud, con tutto il suo genio, ha anche lasciato in eredità una domanda che ancora oggi risuona ambigua: “Cosa vuole una donna?”

Una domanda che ha più volte trasceso l’indagine clinica, rivelando una mentalità patriarcale e maschilista.

La psicoanalisi freudiana ha infatti spesso collocato la donna in una posizione definita per 'mancanza del pene', come soggetto “mancato”, marginale, subordinato all’ordine simbolico maschile.

Ma questa è solo una delle molte forme di espropriazione della soggettività femminile.

Per secoli, le donne sono state messe a tacere, psichiatrizzate, rinchiuse, bruciate, ridotte a isteriche.

Nel Medioevo erano le streghe da purificare; nell’Ottocento le pazienti da sedare nei manicomi; nel Novecento le casalinghe depresse da curare con elettroshock o barbiturici. E nel mondo contemporaneo uccise senza pietà.

Donne come corpi controllati, desideri repressi, linguaggi zittiti, tutto questo ha contribuito a costruire un sapere che parlava delle donne senza interpellarle.

Per questo oggi, quando una donna entra nella stanza di uno psicologo, non porta solo la sua storia personale. Porta con sé secoli di silenzi, diagnosi imposte, interpretazioni riduttive.

E con esse, una possibilità rara e preziosa: quella di riscrivere finalmente, con le sue parole, il proprio racconto.

Riscrivere non significa solo elaborare un trauma. Significa restituire voce, autorità e significato a ciò che è stato vissuto, e farlo in uno spazio che non ripeta la violenza dell’interpretazione unilaterale, ma accompagni con rispetto, rigore e ascolto profondo.

C’è bisogno di una clinica psicologica che riconosce le ferite della cultura maschilista e patriarcale e che si offre come luogo di restituzione simbolica e trasformazione reale.

Ma ecco l’ironia della sorte.

Come una sorta di vendetta silenziosa e simbolica contro gli psicanalisti che le hanno imbavagliate, a oggi, le donne rappresentano la maggioranza assoluta tra gli psicologi e i terapeuti: oltre il 65 % degli psicologi attivi e circa il 70 % dei terapeuti sono donne. Ed è questo stesso soggetto – a lungo ridotto a “contenitore vuoto” – che oggi detiene la parola, la postura clinica, la responsabilità istituzionale e la coerenza simbolica del discorso analitico. Ed è proprio questa postura femminile che ci impone di riaprire un capitolo rimasto troppo a lungo sommerso. Come scrive Clarissa Pinkola Estés in Donne che corrono coi lupi, «le porte del selvatico interiore sono poche ma preziose», e soltanto da quelle aperture possono rinascere coraggio, intuizione e forza interiore. Non si tratta di semplici donne che curano: sono “donne selvagge” che corrono nelle terre dell’anima, riappropriandosi del loro potere, scardinando silenzi, rompendo incantesimi. Così, nel loro passo deciso, risuona una vendetta sottile, costruita di presenza simbolica e cura incarnata: le stesse donne che Freud avrebbe definito vuote, oggi stabiliscono il ritmo e la direzione del discorso psicologico.

Oggi è oramai accertato nel mio ambito che curare significa restituire la parola là dove per troppo tempo è stata tolta.

E per fortuna da Freud a oggi tutti gli ambiti della psicologia hanno goduto dei grandi contributi di donne appassionate, determinate e solide clinicamente tanto da ribaltare gli errori del passato.

Hanno contribuito, ad esempio, a stabilire che la diagnosi è un’arte tanto quanto una scienza, fatta di precisione, sensibilità e acume clinico.

Una di queste figure indimenticabili è Mara Selvini Palazzoli che ci ha lasciato in eredità una delle metafore più potenti sul ruolo del terapeuta:

Questa immagine restituisce con straordinaria lucidità la postura terapeutica: il clinico non recita un copione né si limita a reagire agli stimoli, ma costruisce con consapevolezza l’intero spazio di cura. Dirige la scena emotiva, promuove esperienze trasformative, guida i processi relazionali con il rigore di chi sa dove andare e con la delicatezza di chi ascolta ogni sfumatura.

E se il terapeuta è un regista, allora vale anche il monito di Federico Fellini:

Come Fellini in platea o in pista, anche il terapeuta — ogni giorno — deve risvegliarsi con quello stesso entusiasmo smisurato: il desiderio profondo di dare forma al dolore, di tessere senso dove tutto sembra frammentato, di accompagnare l’altro in un viaggio che non è mai standardizzato, mai automatico, mai replicabile.

Nel mio lavoro psicologico, non considero mai la donna come un'entità isolata, ma come un essere interconnesso: con la sua storia, con le relazioni affettive che la definiscono, con i ruoli che ricopre, con le parole – dette o taciute – che l’hanno formata.

La donna che incontro in studio non è mai solo un “sintomo”, ma una trama viva, fatta di emozioni, memorie, identità che si intrecciano.

Ogni disagio emotivo o difficoltà relazionale va compreso nel suo contesto – affettivo, familiare, culturale, generazionale – e rispettato nella sua profondità.

Re-narrazione dei copioni familiari

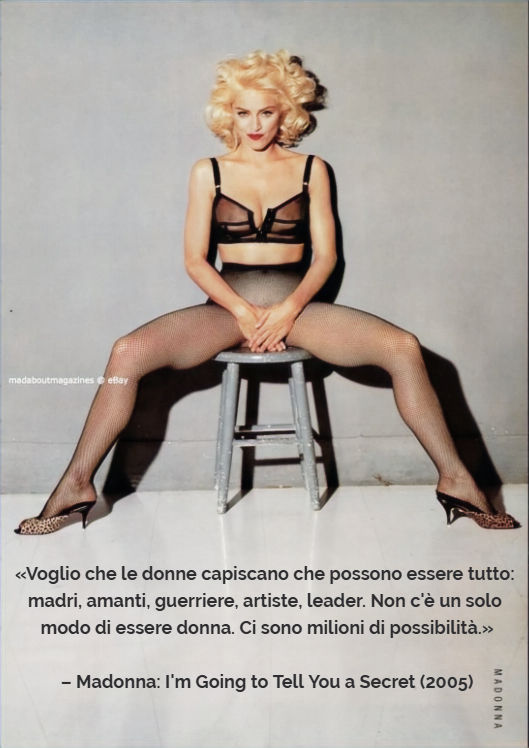

Ogni donna vuole cambiare il suo copione.

Non ho incontrato nemmeno una paziente che con dignità e determinazione non volesse raggiungere l'obiettivo di essere libera dai conflitti dicotomici del santa/puttana, casalinga/lavoratrice, moglie/amante, madre/oppure-sei-niente e tante altre ancora.

Non ho mai incontrato una paziente donna che non ragionasse con un principio di realtà assolutamente integro nel rendersi conto che Lei non è tenuta necessariamente a essere costola/amica/infermiera/cameriera del maschio.

Non ho mai incontrato nessuna donna che volesse essere amata per quello che lei si sentiva di essere.

Nella società contemporanea, ogni donna che riconosce la disfunzionalità di un copione di matrice maschilista e patriarcale intraprende un atto di consapevolezza profonda. È compito di noi clinici accompagnarla in questo percorso, sostenendo la riscrittura di tale copione e favorendo il recupero di senso, autonomia e armonia nella propria storia personale.

dott. Daniele Russo

Chapeau !